- ICHINOSEKI KOSEN

- life

「活躍する学生」紹介 Vol.2

チーム:Innodroid(イノドロイド)

代表:三谷 竜樹

「活躍する学生」紹介 Vol.2

チーム:Innodroid(イノドロイド)

代表:三谷 竜樹

はじめに

DCON2025にてチーム「Innodroid(イノドロイド)」のプロダクト「FlexFit(フレックスフィット)」が企業評価額3,000万円、全体7位、シルバー企業賞4件(アイング賞、村田製作所賞、さくらインターネット賞、日本電技賞)を受賞しました。本記事では、チームの創設経緯や受賞までの活動を紹介します。

設立経緯

チーム名「Innodroid(イノドロイド)」は「イノベーション(innovation)」と「ロボット(droid)」を掛け合わせたもの。

全てのはじまりは三谷君が犬型ロボットを作りたいという目標からスタートし、有志の友人たちを集めてプロジェクトを始動しました。その時にお願いしたのが川合先生でそこからこれまでの活動に繋がっていきます。 チーム設立当初の令和5年度は、チームリーダーの三谷竜樹(現電気・電子系5年)くんを中心に本校のこぶしプロジェクトで開発チームを結成しました。

設立当時のメンバー:三谷竜樹、蛯名志音、千葉秋陽、酒井優彰、上條種稔

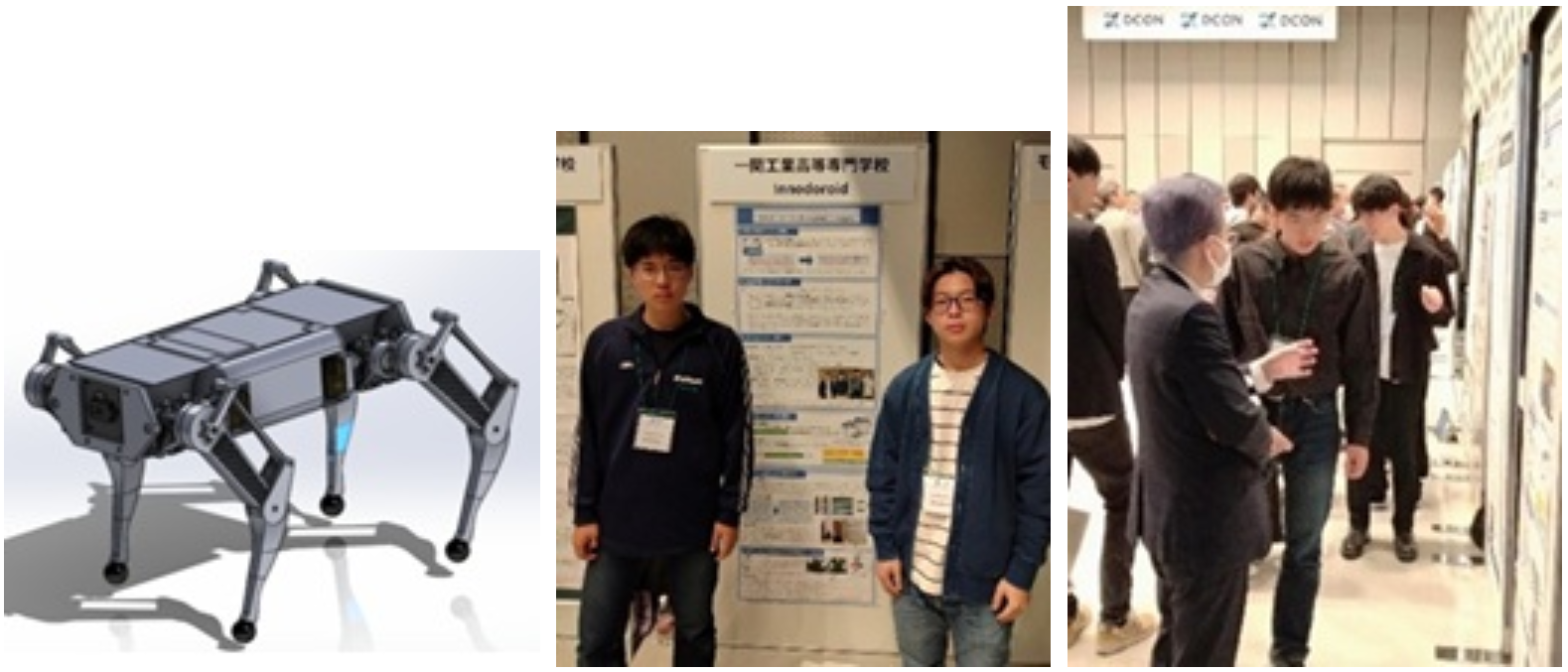

そしてその年のDCON2024へ応募するに至りました。その際には「Co-Dog」プロジェクト(※1)としてエントリーし、2次審査(メンター審査)まで到達しました。2次審査まで通過したことで、本戦ポスター展示と本戦観覧権利を獲得しました。 実際に本戦ポスター展示に参加し、他高専の学生やプロジェクトの好評を頂けたこと、本戦の雰囲気を肌で感じたことで、次年度DCON2025へのモチベーションが高まりました。

(※1) Co-Dog:Co(一緒に)-Dog、つまりユーザーのパートナーとして生活を共にし、ユーザーに安心や便利さを提供する犬型ロボットという意味を込めた名前である。

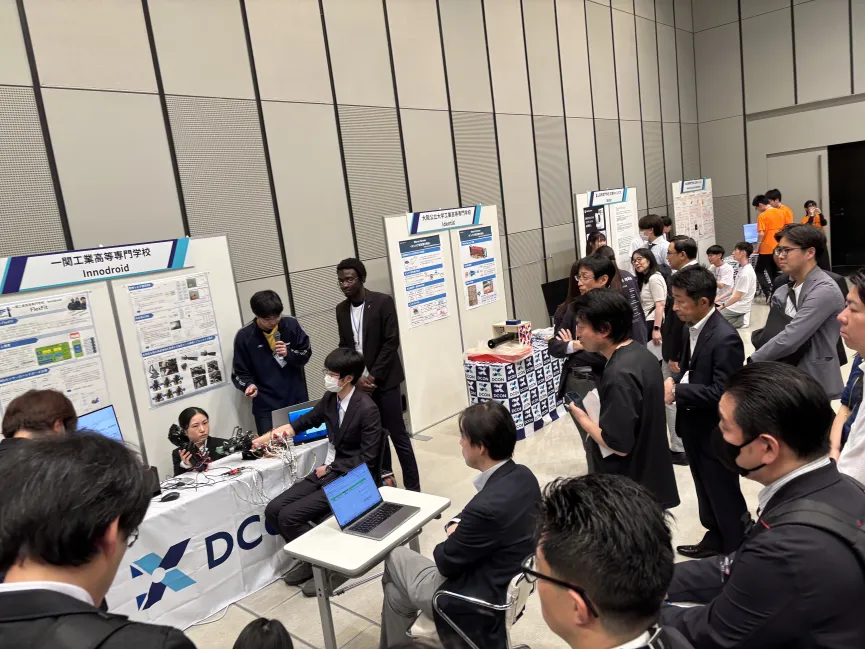

写真:DCON2024エントリー時の写真と開発当初のCo-Dog(3Dモデル)、DCON2024本選会場のポスター展示の様子

DCON2025へのエントリーから本戦出場まで

Co-Dogの研究プロジェクトを遂行するとともにチーム「Innodroid」としての新しいプロダクトとしてDCON2025へのテーマ設定を開始しました。

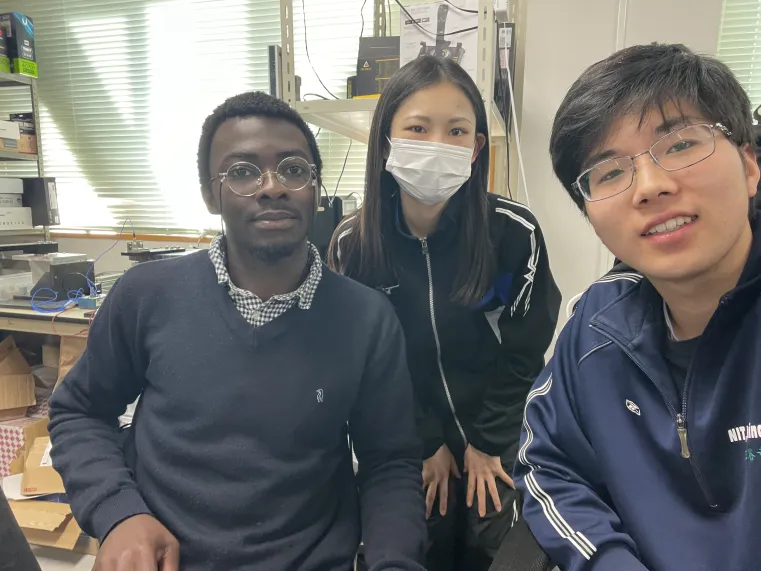

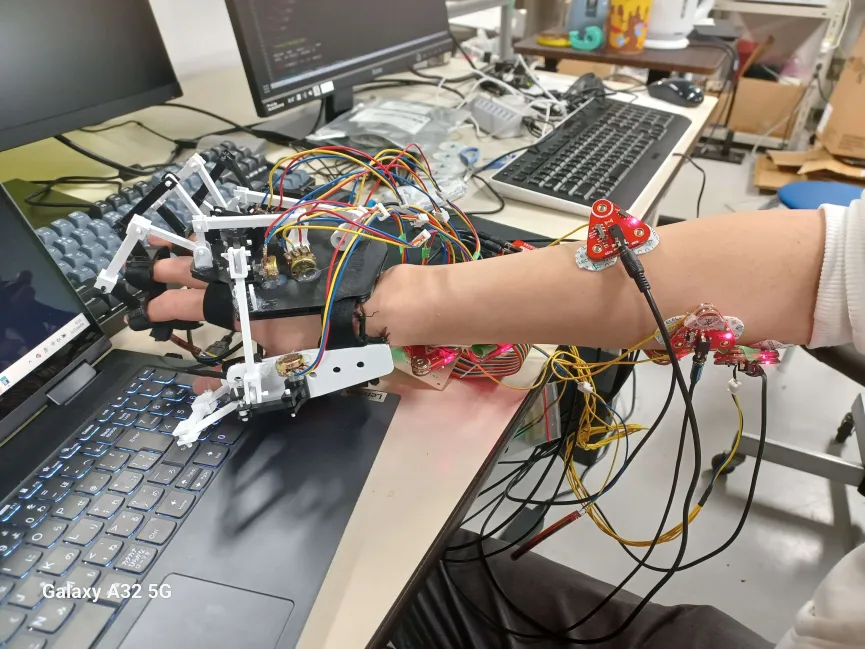

機械・知能系のラッキー君や人間医工学に関心のある電気・電子系4年の下川祐奈さんら新しい仲間と共にAI筋電義手「FlexFit(フレックスフィット)」プロジェクトでエントリーすることになりました。

本課題はこれまで市場で普及している電動義手や筋電義手では扱えない精細さを実現するために、人間がモノを見て掴むときの自然なハンドの動きを達成するAI筋電義手として実現するものです。 エントリー当初は三谷君、ラッキー君、下川さんの3名でした。

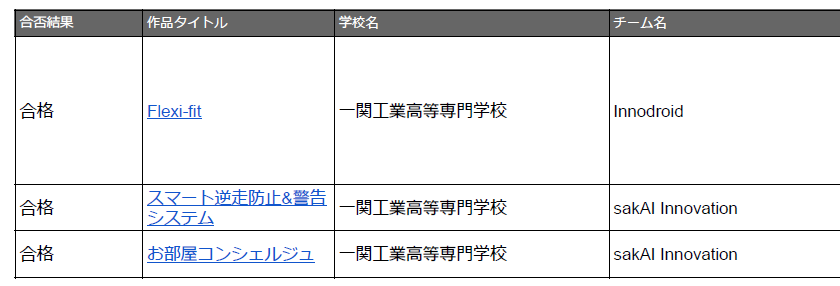

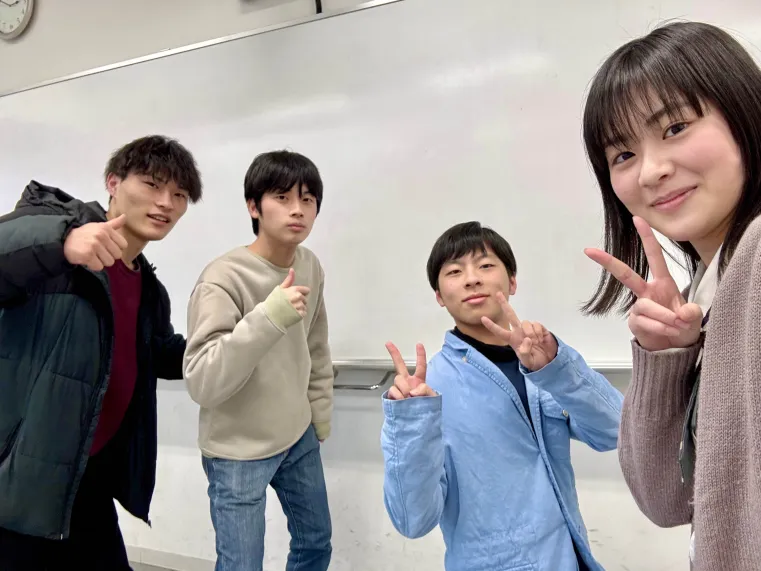

他メンバーはチーム「SakAI Innovation」として別プランでDCON2025へエントリーを行いました。この時には、2つ応募したいテーマがあったので2テーマをSakAI Innovation, 1テーマをInnodroidとして計3テーマで応募となりました。 エントリーメンバーは、大沼優月、酒井優彰、千葉秋陽、小原緋真の4名でした。

ここで驚いたのが3テーマ全てエントリーを通過するという状況でした。

そこからはそれぞれのチームで作業を進めながら最終的にはFlexFit, 高速道路逆走防止警告サービスの2テーマに絞りそれぞれ2次審査の準備を進めました。

写真:2次審査提出時のチーム写真(上:Innodroid, 下:SakAI Innovation

SakAI InnovationはYOLOを基軸とした比較的開発しやすいプロダクトだったため、順調に進んでいましたが、FlexFitの方は、データセット開発からシステム・アルゴリズムに至るまで全て新規の開発・改良が必要だったためかなり大がかりな開発労力を必要としていました。 2次審査は1月頃に締切が来ますが、この段階ではまだほとんどシステムの大枠が完成していない状態でした。正直に言うと提出日前の残り3日くらいで全体システムを構築してなんとか2次審査書類提出に間に合わせることが出来た状況でした。

最終的には両チームとも2次審査(メンター審査)まで到達しましたが、SakAI Innovationはここで落選。 Innodroidの「FlexFit」は見事、本戦通過を勝ち取りました!!

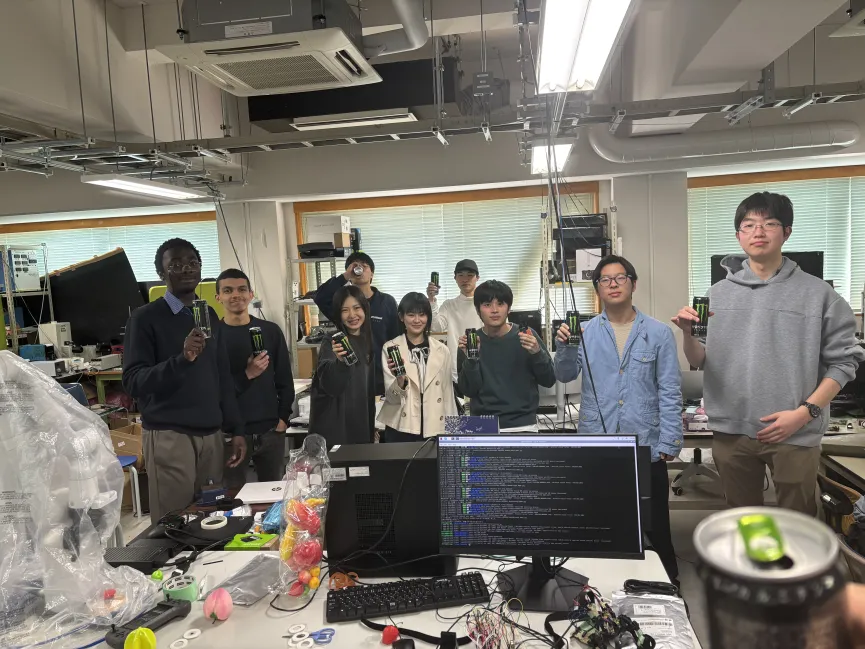

そこで、不完全燃焼だったSakAI Innovationチームのメンバーも合流し、最終的に電気・電子系5年のメンバー含めて総勢11名のチームで本戦へ臨むことになりました。

メンバー:5Mラッキー、5E三谷竜樹、4E下川祐奈、5E酒井優彰、5E千葉秋陽、5E上條種稔、5E多田拓樹、5E小原緋真、5E菊池颯太、5E三田地優心、短期留学生Ayoub M‘HAMED

本戦出場が決まってからは特に開発がスピードも開発作業もハードなものになりました。正直本戦出場はここまで大変だとは思っていませんでした。(と言っても自分たちが立ち上げたプロジェクト難易度設定の問題もあると思います。)

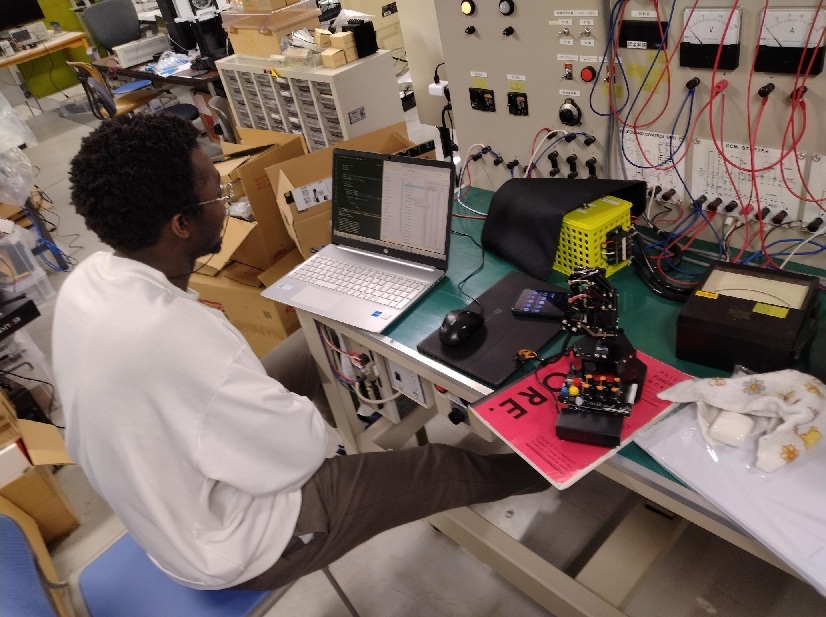

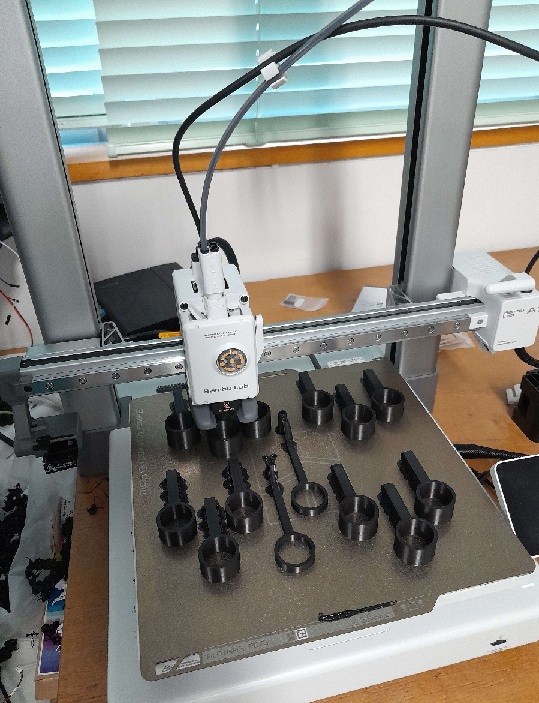

2か月でAI技術を3つ組み込む必要があった本プロジェクトでは、ハードウェア開発(回路基板、3Dプリント造形)、ソフトウェア開発(AI学習プログラム、サーボ制御、組み込み、データ収集)をチーム分担して行いました。 特にAI用データセットの収集プログラムの開発と収集作業、ハードウェア開発はかなりの労力を要しました。

写真:開発当時の様子

本戦出場が決まった後は怒涛の2か月間でした。メンターの柳原さんを始めたくさんの支援を頂きながらなんとか本戦当日を迎えることができました。 チーム内としては、技術力にかなりの自信があったので良い評価を期待半分・不安半分で本番に臨みました。

技術審査

DCON本戦のピッチについてはDCON2025アーカイブにある通りですが、ここでは技術審査の所を話しておこうと思います。 正直、学校で開発していた時は動いていたんですが、会場に持っていくにあたって動かなくなりました。この影響で最終日はチーム一丸で寝ずに作業することになったのでかなりきつかったです。 ただ、本番動きはしなかったんですが、それまでに動作のデモ動画を全て取り終えていたので難なく発表は出来ました。 AI研究のレジェンドである松尾先生や尾形先生からの評価もかなり高く、技術的な高評価を頂けたのとても嬉しかったです。 今回のチームの一番の売りは技術力なのでそこで評価されたことでこれまでの苦労が報われました。

写真:本戦前日のホテルでのデバッグ作業

本戦ピッチ

本戦ピッチの様子はDCON2025アーカイブを見てください。評価されるか心配でしたが、無事○を頂き、評価額も3000万円となりました。 技術力の高さに評価額を付けて貰えたところがとてもありがたかったです。

おわりに

今回のDCON2025の本選出場を経て、プロジェクト進行の難しさやしっかり動くものを作り上げる難しさも学びました。チームの結束力も開発力含めて向上出来たところが今後の活動に繋がっていくと感じています。 実は既にDCON2026に向けて新たな研究開発を始めているので今回の経験を糧に、さらなる高評価を頂けるようにチーム一丸で頑張っていこうと思います。

後輩へ一言

DCONをはじめ、様々なコンテストが高専ではあります。実際活動を始めてみると大変なことも多いですが、挑戦しなければ何も始まりません。 先輩学生としてフォローもするので、是非何かやりたいと思っている学生はDCONエントリーを考えてみてください。 一関高専では、全力で応援してくれる環境が整っています。是非挑戦しましょう!!

(令和7年9月22日)

「活躍する学生」紹介 Vol.1

「研究者」「学生」「起業家」の三刀流で活躍する

専攻科1年

上野 裕太郎 さん

「活躍する学生」紹介 Vol.1

「研究者」「学生」「起業家」の三刀流で活躍する

専攻科1年

上野 裕太郎 さん

私が6年前に高専を志望した理由は「国民病である癌患者にとって希望の光となれる工学研究者になりたい」でした。

学校生活は履歴書では「入学」「卒業」のたった二行ですが、この間に何をするかで人生は大きく変わると信じ、入学直後からさまざまなことに挑戦してきました。

その一つが学生会活動です。

私は、入学直後から学生会役員を務め、6年目を迎えます。2021年の学生会長在任中には、毎日がコロナとの戦いで、思い通りの活動ができず、つらい時期を過ごした時もありました。

そんな時期でも、学生会新聞の創刊を皮切りに、広報拡充、季節イベントの実施、学生視点のいじめ対策のほか、挑戦したい学生を支援する「コブシプロジェクト」の展開やこれまで実施してこなかった地域貢献活動の実施にも取り組みました。

さらに、大規模規約改正や組織再編にも取り組み、学生会活動はコロナ禍以前の6倍以上に、役員数も3倍以上の42名まで拡充することができました。

学生会での活動の様子

学校活動以外でも、2022年に学生団体「φterase(ファイテラース)」を創設しました。地域で挑戦したい学生を巻き込みながら、小学生への化学セミナーの実施などに取り組んでいます。また、同年に一関市の若者団体を繋ぐ「一関価値創造若者協議会」の発足にも携わり、現在会長を務めています。

一関価値創造若者協議会では会長を務めている

もちろん、勉学や研究活動にも取り組んできました。

4年生の夏季休暇に参加したTOLICの夏季インターンシップでは、専攻している化学・バイオ系ではなく、人生で一度も触れたことのないロボット制御に取り組みました。

医療機器産業の連合体であり、常に挑戦し続けているTOLICに身を置くことで、未知の領域に挑戦する楽しさと、その意義を知ることができました。

2022年3月には「機械×化学×医療」の異分野融合で「放射線医薬品の自動調製システムの国内初の実証成功」という成果を得ることができました。現在も、開発を継続しています。

今年は、新たな挑戦として経済産業省が所管する研究プログラムに応募し、全国から選ばれた34人のうちの一人として採択されました。テーマは「異分野の学生が融合して立ち上げる!持続可能で新たな陸上養殖水産業の実現」です。日本のみならず、世界で深刻となっている「食の問題」にスポットを当てたものです。

このプロジェクトでは、現在、特許を申請中で国際特許の準備も進めています。今後は「オゾンを活用した陸上養殖の課題解決」と「運用法人の立ち上げ」に取り組んでいきます。

NEDOの「NEP開拓コース」の事業実施者として採択されました

学生会活動、地域活動や研究活動に取り組む中で、次に取り組むべき目標が見えてきました。それは、「起業」することでした。

2023年1月6日、地域課題の解決と学生も活躍できる地域システムを実現するため「Next IWATE」という学生ベンチャーを立ち上げました。高専生も雇用しています。

現在は、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念のもと、デジタル弱者への支援や地域企業のDX化に着手しています。

最近では、岩手県の若者政策のメンターのほか、講演やセミナーの講師、学内外での人財育成や仕組みづくりなどの仕事もさせていただいています。

さまざまな活動を通じて私が学んだことは「できるか、できないか」ではなく、「やるか、やらないか」。大事なことは、一歩踏み出して挑戦するということです。

失敗したり、他者から批判されたりするのは怖いことですが、挑戦しなければ、失敗以前に成功すらあり得ません。挑戦した者だけが、可能性をつかみ取ることができるのです。

挑戦することの大切さを忘れることなく、これからも一歩一歩着実に前に進み続けます。

(令和5年10月3日)